管釣りで水中の釣りをステップアップ

リトリーブは面白い!

遠藤早都治=解説 管理釣り場でも、リトリーブの釣りを覚えれば、より楽しみの幅が広がるはず

管理釣り場でも、リトリーブの釣りを覚えれば、より楽しみの幅が広がるはずいざ止水の釣りに挑戦しようと思っても、渓流のドライフライの釣りとは異なる部分が多い。今自分のフライが水中でどのような状態で動いているのかなど、水面の釣りよりも想像力を働かせて釣りを組み立てることになる。まずは、思いどおりに釣るためのベーシックを押さえよう。

この記事は2014年1月号に掲載されたものを再編集しています。

《Profile》

えんどう・さとし

1977年生まれ。横浜市都筑区で「フライフィッシングショップなごみ」を営んでいる。ビギナーにレクチャーする機会が多く、渓流しか釣ったことのない人を対象にした、リトリープがテーマのスクールも定期的に実施している。IFFF公認インストラクターの資格を持つ。

えんどう・さとし

1977年生まれ。横浜市都筑区で「フライフィッシングショップなごみ」を営んでいる。ビギナーにレクチャーする機会が多く、渓流しか釣ったことのない人を対象にした、リトリープがテーマのスクールも定期的に実施している。IFFF公認インストラクターの資格を持つ。

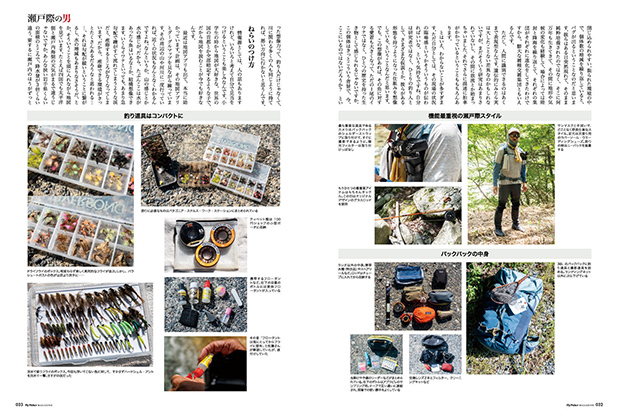

まずは適したタックルから

最初はフローティングラインを使ってもよいが、表層しか探れなかったり、強風の時は風に影響を受けてアタリが取りづらかったりと、扱いにくい場面も多い。本格的にリトリーブの釣りに興味が湧いたら、早い段階でシンキングラインを使い始めたほうが、釣りがしやすいうえ、上達も早いはず。まずはそんな場合におすすめの、管理釣り場や湖のフィールドを想定した、初めての人でも扱いやすいタックル&システムを紹介したい。

※以下の本誌からもご覧いただけます

書影をクリックするとFujisan(電子書籍を取り扱っているサイトです)へジャンプします。

書影をクリックするとFujisan(電子書籍を取り扱っているサイトです)へジャンプします。FLY FISHER 2014年1月号

やすらぎが求められる今日、フライフィッシングは自然にローインパクトな付き合いのできる奥の深い趣味として多くの人々に支持されています。『FlyFisher』 は全国誌として、高い支持を得ているフライフィッシング専門誌です。最先端のテクニックはもちろん、目が覚めるような自然の一瞬の美を切り取った写真の数々が読者を魅了します。

2023/11/24